小时候,我们常被告诫:“眼见为实。”

长大后才明白,这句话后面其实还有半句——“可眼睛也会撒谎。”

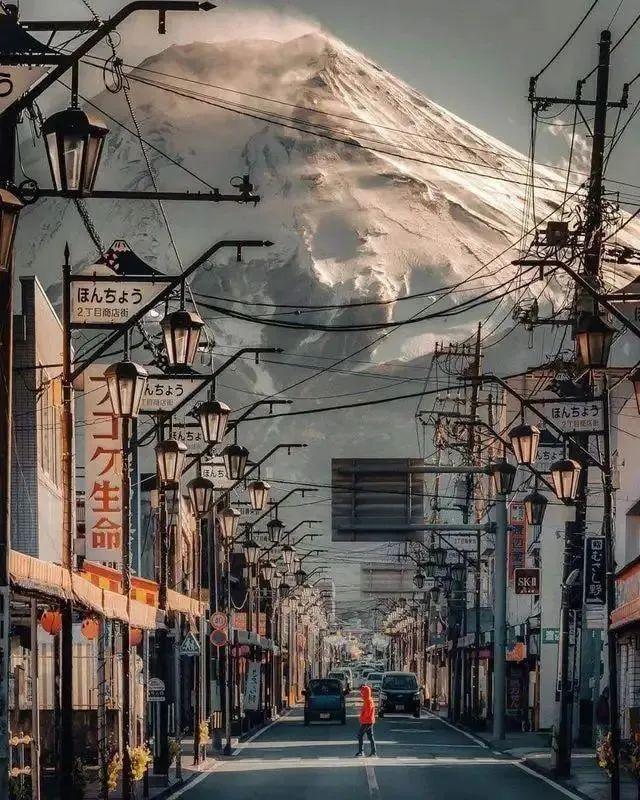

这篇文章要带你走进30张“照骗”,它们不是用Photoshop修过的“精修美图”,也不是设计师精心埋下的彩蛋,而是借助真实世界中光影、角度、空间与心理的交汇,让你在一瞬间误判现实。

我们的视觉系统进化得太聪明了,聪明到会“自动补全”画面中看不清的部分,聪明到会优先相信经验而不是事实。这就像一个急性子的编辑,在你还没看懂一幅画之前,他已经草草写完了观后感。

想象一下,你看到一只鸟在天上飞,接下来你的大脑会迅速“默认”它会往前飞,而不是突然倒退;你看到一个人影出现在门口,潜意识立刻判断这是人,不会细细审视那是不是一串挂在墙上的衣服。

这种“预设”的判断机制,在大多数时间里帮了我们大忙,让我们节省认知资源,快速做决定。但当错觉照片出现时,这种机制就成了“漏洞”。

这就是为什么我们会对这些错觉着迷——它们不仅挑战了眼睛的极限,也打破了我们对“现实不可动摇”的信仰。你以为你在“看”,其实你在“猜”;你以为你在“理解”,其实你在“想当然”。

在接下来的30张照片里,有一些会让你头晕目眩,有一些会让你忍不住放大再看,还有一些会让你懊恼:“我怎么会看错!”

但最值得玩味的,是它们背后藏着的心理密码:我们为什么如此容易被骗?

有时候,是因为我们太相信“第一印象”;有时候,是因为我们早已在脑中形成了某种“视觉习惯”;还有时候,是因为我们内心其实渴望看到某种结果——比如,把一片云看成一只兔子,那是一种温柔的错觉;把一个窗户看成一个幽灵,那是一种不自觉的恐惧投射。

所以这些照片也不仅是小把戏,更像是一场思维体操,一次对“常识”的柔性撞击。

它们提醒我们:眼睛看见的只是开端,真正的理解是在脑子里完成的。而这个“脑中世界”,远比我们自以为的更加脆弱、更加个性化,也更加值得我们去反思。

如果你已经准备好,让我们一起拆穿这些“视觉陷阱”。

但请记住——你看到的,可能真的不是它的本来面目。

而你误解的,不只是照片,也可能是你自己。

格鲁特保护我妈妈的游泳池

![[SiHua思话] SH167 筱蝶 清纯黑丝学妹 [51P/73MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830031052723-1-533x800.jpg)

![[SiHua思话]SH180 维妮 偷偷脱丝袜的维妮 [50P/110MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830031410120-34-533x800.jpg)

![[SiHua思话]SH201 艺沫 名媛的白如丝 [48P/78MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830032207917-1-533x800.jpg)

![[SiHua思话] SH162 苏羽 今天也是大佬的小作精 [51P/81MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830025254793-46-533x800.jpg)

![[SiHua思话] SH167 筱蝶 清纯黑丝学妹 [51P/73MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830031052723-1-683x1024.jpg)

![[SiHua思话]SH180 维妮 偷偷脱丝袜的维妮 [50P/110MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830031410120-34-683x1024.jpg)

![[SiHua思话]SH201 艺沫 名媛的白如丝 [48P/78MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830032207917-1-683x1024.jpg)

![[SiHua思话] SH162 苏羽 今天也是大佬的小作精 [51P/81MB]-无料摄影圈](https://www.wlsyq.com/wp-content/uploads/2025/08/20250830025254793-46-683x1024.jpg)

暂无评论内容